Enquête sur le blanchiment d’espèces

Nous parlons régulièrement, ici, du lien entre le trafic d’espèces sauvages et le blanchiment d’argent. Aujourd’hui, retrouvez le Dr Zara Bending qui se penche sur un phénomène aujourd’hui sous les projecteurs : le blanchiment d’espèces.

Qu’est-ce que le blanchiment d’espèces et comment cela se produit-il ?

Le blanchiment d’espèces est une pratique frauduleuse utilisée par les trafiquants pour faire passer des spécimens protégés ou menacés, pour légalement commercialisés. À l’image du blanchiment d’argent qui dissimule l’origine de fonds illicites, le blanchiment d’espèces masque la provenance réelle et/ou le statut de menace des animaux ou plantes concernés.

Conséquence : des espèces menacées se retrouvent dans des collections privées, des animaleries, des parcs animaliers, des centres de recherche, voire des zoos, sous couvert de légalité. Certains établissements apparemment légitimes servent même de façade au commerce illégal, en prétendant héberger des programmes de reproduction ou de conservation.

Cette fraude repose souvent sur la falsification de documents, notamment de “permis CITES”. Les trafiquants peuvent, par exemple, étiqueter des espèces protégées comme des espèces moins réglementées, ou affirmer à tort que des animaux capturés dans la nature sont issus d’élevages en captivité.

Quelles sont les espèces concernées ?

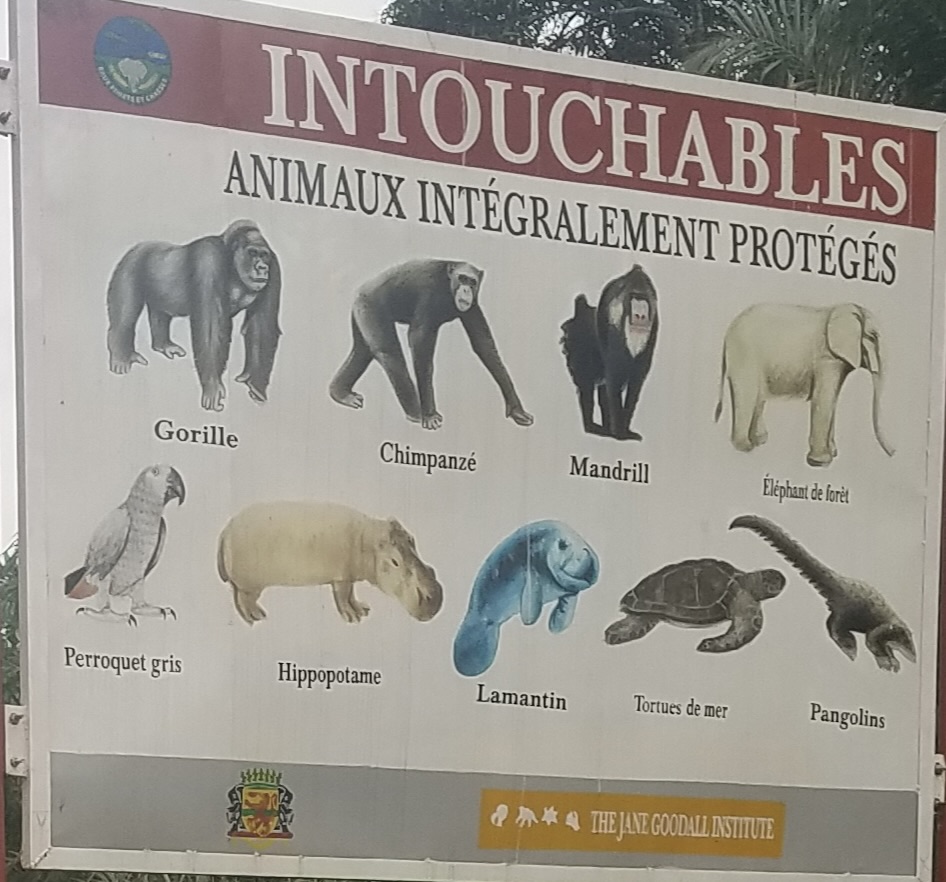

Les espèces prisées dans le commerce des animaux exotiques sont particulièrement visées : reptiles (tortues, serpents), oiseaux (perroquets, oiseaux chanteurs), grands félins, primates… Mais ce phénomène touche l’ensemble du vivant : plantes, champignons, poissons, insectes. Les orchidées sauvages et certaines plantes grasses sont notamment recherchées pour le marché des plantes ornementales, avec de faux certificats affirmant qu’elles ont été cultivées en pépinière.

Face à la ressemblance entre certaines espèces, l’identification sans expertise ou test génétique devient difficile. D’où l’importance de former les douaniers à repérer les espèces à risque. Ce que le Jane Goodall Institute fait dans le monde entier (et en France).

Qu’en est-il des chimpanzés ?

Parfois des chimpanzés et autres grands singes ont été faussement déclarés comme des « singes » ou d’autres primates, voire mélangés à d’autres espèces pour tromper les douanes.

Un documentaire de la BBC (« the secret trade of baby chimps »- en anglais) a exposé les méthodes utilisées pour capturer illégalement de jeunes chimpanzés dans la nature, avec l’aide de fausses licences. Les trafiquants proposaient également des permis CITES frauduleux de l’Annexe I, permettant l’exportation ouverte de ces jeunes chimpanzés.

Une inquiétude majeure concerne la fraude connue sous le nom de « C-Scam », exploitant l’exemption CITES « C » (élevé en captivité). Entre 2007 et 2011, plus de 130 chimpanzés et 10 gorilles ont été exportés de Guinée grâce à cette mention sur des permis frauduleux [1]. Or, une mission CITES a confirmé en 2011 qu’aucun centre d’élevage de grands singes n’existait dans le pays : ces animaux étaient donc forcément issus de la capture sauvage. Les trafiquants auraient payé environ 5 000 $ par permis falsifié.

Face à ce commerce illégal alimenté par le crime organisé et la corruption, le Jane Goodall Institute s’engage aux côtés de ses partenaires de l’Alliance panafricaine des sanctuaires pour offrir des lieux sûrs et des soins à la faune rescapée. Nous poursuivons notre « approche triangulaire » pour lutter contre le trafic et protéger l’habitat des chimpanzés.

Le dernier rapport de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (UNODC) révèle qu’entre 2015 et 2021, le commerce illégal d’espèces a touché environ 4 000 espèces animales et végétales dans 162 pays. Alors que le trafic d’espèces sauvages (et plus largement les crimes contre l’environnement) se poursuit sans relâche pour de nombreuses espèces, l’Institut soutient les efforts visant à garantir que le commerce encadré par la CITES soit légal, durable et traçable, tout en défendant les initiatives qui considèrent la criminalité liée aux espèces sauvages comme un délit grave et œuvrent à sa prévention et à sa répression.

Le commerce mondial légal d’espèces sauvages (incluant celles inscrites ou non à la CITES) génère environ 220 milliards $ par an et concerne plus de 70 000 espèces. Des milliards de personnes en dépendent pour se nourrir, se soigner, se chauffer, subvenir à leurs besoins et affirmer leur identité culturelle. Il est donc impératif que ce commerce reste intègre et ne serve pas de couverture au crime organisé.

Le Jane Goodall Institute est fier d’être un Champion International de l’Initiative Mondiale pour mettre Fin à la Criminalité liée aux Espèces Sauvages.

Cliquez ici pour en savoir plus.

[1] Voir Global Financial Integrity, Illicit Financial Flows and the Illegal Trade in Great Apes (Report, October 2018) 12.

Crédit image : JGI / Fernando Turmo

Et Saisie de tortues à Sepang, en Malaisie, le 15 mai 2017. PHOTO / MANAN VATSYAYANA / AFP / Source : Flickr